奔腾的赤水河,劈开万重大山,向着大江而行。清嘉庆年间的《仁怀县草志》记载,赤水河进入仁怀后,在境内称为茅台河。这是赤水河最精华的一段,两岸雄峰,满山苍翠,造就神奇壮丽的峡谷。

川黔交界的马桑坪,处于峡谷末端。

马桑坪,因岸边长满马桑树而得名。这种长不高,但有丰富文化内涵的植物,为菌类提供了附着、繁衍空间。被称为“马桑菌”的野生香菇,寄生于马桑树上,采摘炖鸡、炒肉,是不可多得的美味。只是,河谷地区海拔低,气温偏高,相对高山地区,这里的马桑菌萌生时间极短,但香气更浓,似乎对应了俚语——浓缩的是精华。

马桑坪 骆雨龙 摄

清代,航道疏浚后,赤水河成为川盐入黔最重要的水路,但二郎滩至新龙滩一段,山高滩险,始终不能正常通航。由四川启运的盐巴,必须在二郎滩卸船,再以人力背到马桑坪,换装到特制的“茅村船”上。同理,茅台下行出黔货物,也需在马桑坪卸船,改人力背运。

马桑坪中转码头由此形成。民谣“早离吴公岩,夜息马桑坪”描述的,就是盐道艰辛及马桑坪在赤水河航运中的功能与作用。

马桑坪也产酒,但规模不及上游茅台。马桑坪高粱酒,质优价廉,销往泸州、重庆等地。民国三十五年(1946年),仁怀著名诗人徐世珩饮马桑高粱酒后,心情大好,写下“马桑有酒清且烈,美味直追古兰陵”的诗句。

夜宿马桑坪,商旅们住在客栈里,打上半斤酒,点道白水鱼、马桑菌炖鸡,呼朋引伴,把酒言欢,枕着新龙滩的波涛入眠。同样夜宿马桑坪的船工、背盐工,没有商旅阔绰,甚至只能睡在只铺了一层稻草的屋檐下。但他们也需要烈酒,松弛紧张的肌肉和神经。于是,倚着柜台,不需下酒菜,也能整二两“五过二”。

“五过二”,是特调的低价白酒,不如马桑坪高粱酒浓烈、醇厚,消费群体主要是船工、背盐工,有不错的市场。上世纪60年代,还是许多赶场群众的“柜台酒”。

马桑坪“五过二”,是在经济不振、消费需求低时期,糟房、酒馆针对消费端,主动调节供需关系的产物,在仁怀白酒营销史上,值得记上一笔。但它毕竟非主流,已消逝在历史长河中。而马桑坪高粱酒,作为物美价廉的产品,则继续向前发展。

马桑坪小镇 徐庆一 摄

上世纪70年代末期,农村实行土地联产责任承包制,农民逐渐有了余粮,生活开始出现好转。但随后,农民不再满足以剩余粮食喂猪、喂鸡,急需将粮食等农产品变现。1980年,国家正式提出要把经济建设当作中心。这种背景下,国家对外开放、对内搞活,仁怀白酒酿造快速复苏,以乡镇企业、民营企业为主,仁怀酒业迎来新发展时期。

1980年,原仁怀县合马区利用马桑坪的条件,兴办区属企业沙滩公社酒厂(后更名沙滩酒厂),设计产能500吨,投产300吨。沙滩公社酒厂第一批产品生产出来后,用透明玻璃瓶、塑料盖包装,以“大曲酒”的名义投放市场,每瓶定价2.65元。这个价格,与茅台酒有很大差距,但当时大米国家牌价,也才0.142元一斤。有着马桑坪高粱酒的历史背书,加上马桑坪仍是中转码头,规范生产的“大曲酒”,快速进入市场,并受到消费者喜爱。同时,通过仁怀县糖烟酒公司渠道,很快销售到山东、上海、北京等地。

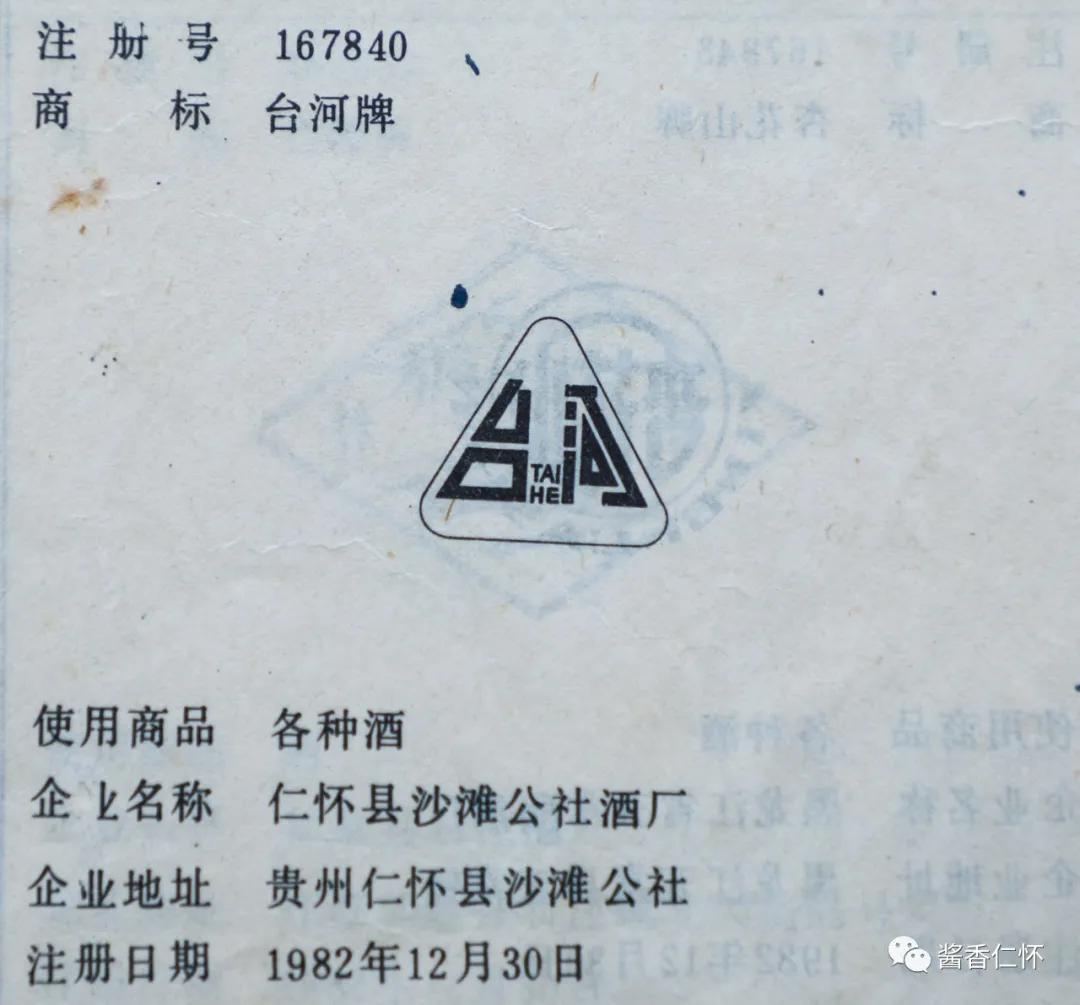

好酒横空出世,还要有个名头。这时候,沙滩公社酒厂开始为产品注册商标。参与者回忆说,大家坐在一起,想了很多名字都觉得不好,好的又已被注册。最后,大家突然想到了“茅台河”——酒厂建在茅台河边,酿酒之水取自茅水河,干脆叫“台河”酒,并邀请马雄设计了商标图案。

“台河”商标,于1982年12月注册成功。同时,国家工商总局批准的,还有贵州茅台酒酒厂全版注册的五星牌“贵州茅台”商标,以及“怀酒”商标。

从沙滩公社酒厂“大曲酒”畅销,到注册“台河”、“怀酒”等商标,研究者认为,这不仅是改革开放后仁怀白酒企业的一次重要知识产权保护事件,也是仁怀酒业品质提升的标志。

仁怀人善酿,以茅台酒为代表的美酒,享誉世界。但受原料保障和消费力等限制,无力酿造更多的纯粮高端酒,常以代用品酿酒。上世纪80年代,粮食连年增产,农民现金收入有限,急需为粮食转化和提高附加值寻找新出路。同时,改革开放以后,人们生活质量提高,对于高质量产品需求增加。这就为白酒品质提升、产业整体升级,提供了时代机遇。

这时,仁怀县负责协调酒业生产的“中级酒办公室”,拨款25万元扩建沙滩酒厂。一些亲历者回忆,仁怀县委、县政府当时已初步形成抓酒业发展、促仁怀经济的初步意见,尚未正式行文。在这种观点的影响下,台乡酒厂、怀庄制酒厂等起步建设。同时,还在马桑坪新建了马桑酒厂,年产300吨醇泉大曲。

1984年,县委、县政府正式作出“大力发展白酒生产,振兴仁怀经济”决议,成立“区窖酒”办公室,专职管理开发酒业生产。随之,一批全民、集体、个体等不同所有制的酒厂,如雨后春笋般出现。其中,仅个体办酒厂就多达81家。

这些酒厂,大多恢复传统大曲酿造工艺,使得仁怀县白酒产量和质量有了很大提升。1985年,作为仁怀优质白酒代表的“曲窖酒”,更是提高到2500吨,首次超过普通白酒产量,占全年白酒总产量的三分之二以上。但对于庞大市场,仍供不应求,很多人到处找人批条子、托关系买酒,一家集体酒厂的厂长,也仅有两瓶的签字权。

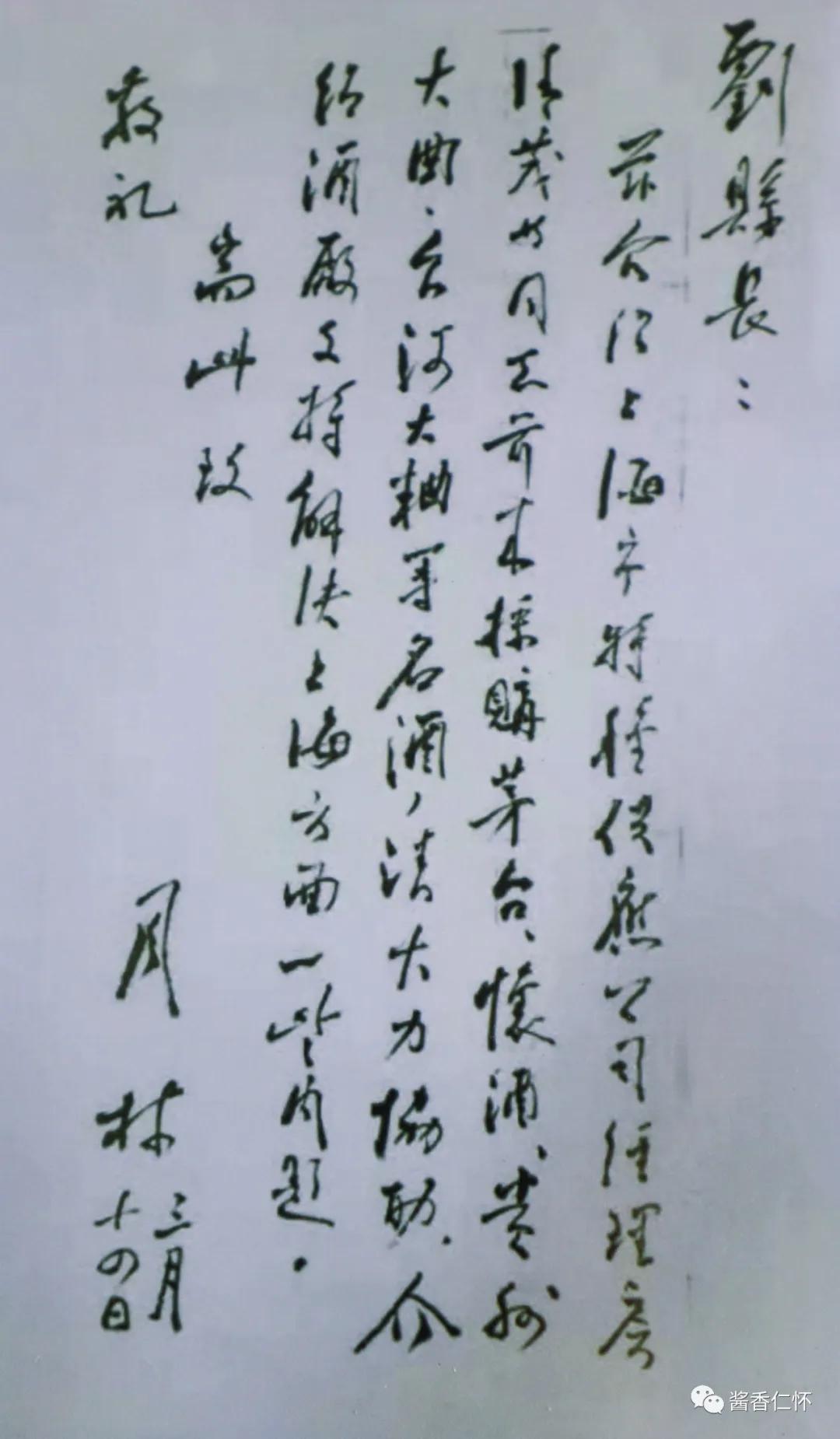

此时,已更名沙滩公社酒厂,再次更名,叫台河酒厂,在仁怀县的酒厂中排名靠前。“台河”酒还被评为遵义地区名酒,获得贵州省乡镇企业系统酒类大赛“金凤杯”金奖。曾任贵州省委书记的周林,专门写了条子,托时任仁怀县县长刘潮涌帮忙,协助上海市特种供应公司房清茂等人,购买一批茅台酒、怀酒、贵州大曲和台河大曲酒。

周林的介绍信

到上世纪八十年代末期,仁怀白酒品质和名气,已颇负盛名,产品销售到全国28个省、市,全县共有注册商标97个,“仁怀酒”的基本特色形成。但同时,一段时期的集中办酒厂,经验不足,管理和技术、销售跟不上,不仅导致浪费和损失,还造成资源消耗,拖累了优质企业的生产和发展。

这一时期的台河酒厂,虽然质量好,产品也有销路,但受供电、交通运输、原料供应等影响,规划的500吨的产能,实际年产量却只有几十吨,连五分之一的产能都无法实现。一墙之隔,同样优秀的马桑酒厂,是供销社办企业,在原料保障上虽有优势,却也不能达产。

上世纪八十年代末期至九十年代初期,仁怀很多酒企经营不善,先后关闭、转产。还有的,坚守初心,不断创新,遵循市场经济规律,根据政策依法改制,得以存续,稳健前行,成长为企业集团。而“双手抱住酒坛坛”,始终是仁怀经济建设的重中之重,一刻也未松懈。即便是行业最低谷时,仍在推进高粱“南扩”,调动全县农技人员,开展地方优质品种选育,布局酒业未来。

数次改制、易主的台河酒,见证了改革开放后仁怀酒业发展40余年风雨,沉淀为“贵州老字号”产品,归于仁怀酱酒集团旗下,得以焕新,复刻着岁月经典,以亲民的价格和更优的品质,满足消费者美好生活的需求。作为“兄弟”的马桑酒厂,因停顿期被四川泸州某酒企抢注商标,现更名马桑坪酒厂,新注册了马桑坪商标。

今天,仁怀是当之无愧的中国酱香型白酒的核心产区。以茅台为核心引领,仁怀酱香酒、钓鱼台、国台、怀庄、夜郎古、黔酒、酣客君丰、五星、国威、肆拾玖坊等一批酒企,不断发展壮大,构建起“茅台引领,群星闪耀”的核心产区企业集群。2024年,仁怀市实现白酒工业总产值1157.1亿元,占全国酱酒产值48.2%。

“老字号”台河酒,仍持续见证仁怀白酒产业韧性,扎根大地。

中国酱香酒文化网(Jiangnews.cn)版权与免责声明:

①凡本网注明"稿件来源:中国酱香酒文化网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国酱香酒文化网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其它方式复制发表,已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国酱香酒文化网",违者本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明"来源:xxx(非中国酱香酒文化网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③如因作品内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请在30日内致电,联系电话:0851-22222997